Februar 2019

Analyseergebnisse von Wasserproben

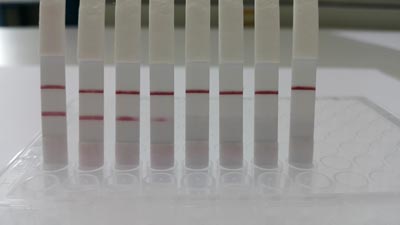

mit unterschiedlichen

Kontaminations-Konzentrationen:

Zwei Striche sind der Nachweis einer Verunreinigung.

(Copyright TU Wien)

Wenn Gewässer verschmutzt sind, ist es wichtig, die Ursache schnell und kostengünstig herauszufinden. An der TU Wien wurde jetzt ein neuartiges DNA-Schnelltestverfahren entwickelt.

Verunreinigungen des Wassers

gehören zu den weltweit größten Gesundheitsrisiken. Um im Fall fäkaler Verunreinigungen das Problem rasch lösen zu können, muss man möglichst schnell die Ursache feststellen: Handelt es sich um Verunreinigungen aus der Landwirtschaft? Oder um Abwässer aus der Kanalisation?

An der TU Wien

wurde ein einfaches Verfahren entwickelt, mit dem man Wasserverunreinigungen durch Wiederkäuer mit Hilfe simpler DNA-Tests direkt vor Ort nachweisen kann. Die zugrundeliegende Technologie wurde nun im Fachjournal „Nature – Scientific Reports“ publiziert.

Die Idee,

ein einfaches Testverfahren auf Basis dieser Methode zu entwickeln, entstand an der TU Wien schon vor einigen Jahren, allerdings war es gar nicht so einfach, die Nachweismethode so anzupassen, dass sie zuverlässig und schnell funktioniert und sich durchführen lässt, auch ohne spezielles biotechnologisches Fachwissen.

Nun ist die Technologie ausgereift,

wurde in einem Fachjournal publiziert und soll in Form eines einfachen Testgeräts auf den Markt kommen.

„Die Bakterien werden zerstört, die DNA wird gezielt vervielfältigt, und dann mit einem simplen Streifen nachgewiesen, ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest“, sagt Georg Reischer. „Im Grunde ist diese Technik auf ganz unterschiedliche Bakterien und Viren übertragbar, aber wir konzentrieren uns derzeit auf den Nachweis von gefährlichen Keimen im Wasser, weil das ein besonders verbreitetes Problem ist.“

Entwickelt

wurde die Technik von der TU Wien gemeinsam mit dem Department für Agrarbiotechnologie Tulln der Universität für Bodenkultur und im Rahmen des Interuniversitären Kooperationszentrum Wasser und Gesundheit. Der nächste Schritt ist die Entwicklung eines Prototypen, derzeit wird noch nach Industriepartnern gesucht. Das Messgerät soll um wenige hundert Euro zu haben sein.

|